Si hoy puedes pedalear tranquilo por una ciclovía, es gracias a más de un siglo de ideas visionarias, protestas y proyectos que transformaron la forma en que nos movemos. La historia de la ciclovía no nació como un plan de gobierno, sino como el sueño de personas que imaginaron ciudades más seguras, con menos autos y más espacio para convivir.

En este recorrido descubrirás aspectos que tal vez no conocías: desde autopistas elevadas para bicicletas construidas en 1897, hasta protestas ciudadanas que cambiaron políticas de transporte y proyectos que han redefinido la manera en que nos movemos. Este blog no solo narra fechas y lugares; invita a reflexionar sobre cómo cada etapa de la historia de la ciclovía ha sido clave para entender por qué necesitamos espacios más seguros, conectados y pensados para todos.

Los primeros pedales: el inicio de la historia de la ciclovía (1897–1900)

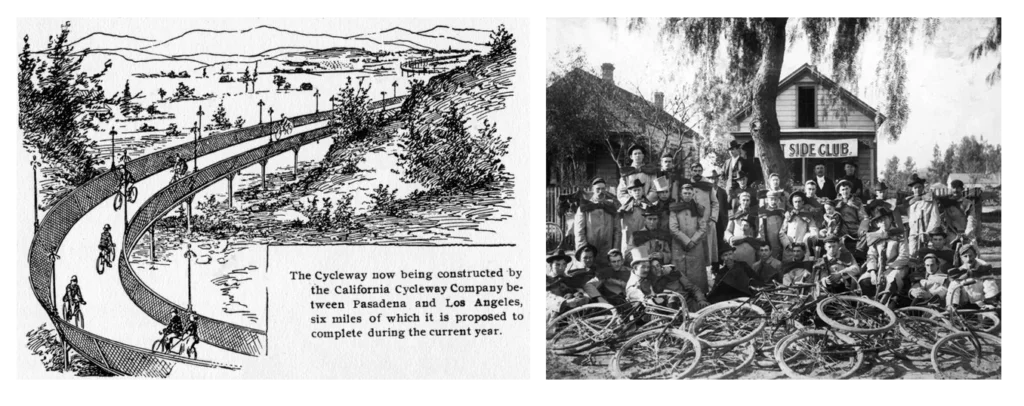

En 1897, Horace Dobbins, inventor y empresario estadounidense, presentó la Cycleway Pasadena, una autopista elevada exclusiva para bicicletas que uniría Pasadena con el centro de Los Ángeles. El primer tramo, de 2.4 kilómetros, ofrecía un trayecto rápido y seguro por unos centavos, evitando el tránsito de carruajes y peatones.

En ese tiempo, el condado de Los Ángeles tenía 500 mil habitantes y 30 mil ciclistas activos. El proyecto respondía a una realidad: la bicicleta era el medio de transporte más popular. Sin embargo, la llegada del automóvil cambió las prioridades urbanas, y la Cycleway quedó inconclusa. Aunque no prosperó, sentó las bases de lo que sería el concepto de infraestructura ciclista.

Este primer intento quedó en pausa por más de 70 años, hasta que una crisis mundial obligó a mirar de nuevo a la bicicleta.

El renacer ciclista: crisis y activismo (1973–1979)

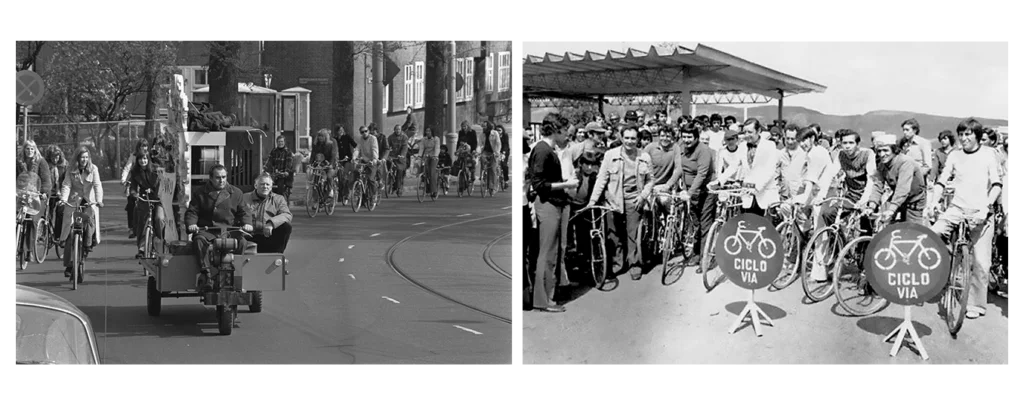

En 1973, la crisis del petróleo encareció el transporte motorizado y evidenció la necesidad de alternativas más económicas y sostenibles. En los Países Bajos, el movimiento Stop de Kindermoord (“Paren el asesinato de niños”) protagonizó protestas para exigir calles seguras. La presión ciudadana llevó a construir ciclovías segregadas en Ámsterdam, Utrecht y otras ciudades.

En 1975, Copenhague transformó antiguos caminos de herradura en rutas exclusivas para bicicletas. La idea era clara: separar el flujo ciclista del motorizado para aumentar la seguridad y comodidad.

Ese mismo impulso cruzó el Atlántico. En 1976, en Bogotá, Colombia, el grupo Pro-cicla organizó una movilización que dio origen a ciclovías temporales. Esta experiencia inspiró proyectos permanentes y se convirtió en un hito para América Latina.

Este renacimiento no se detuvo. Las experiencias de los 70 se transformaron en políticas más ambiciosas en la década siguiente.

Expansión y planes maestros (1980–1990)

En los años 80, Países Bajos y Alemania desarrollaron Planes Maestros de Ciclismo que integraban carriles protegidos, estacionamientos vigilados y redes interconectadas. Estos planes no solo mejoraron la seguridad, sino que también posicionaron a la bicicleta como un transporte masivo y confiable.

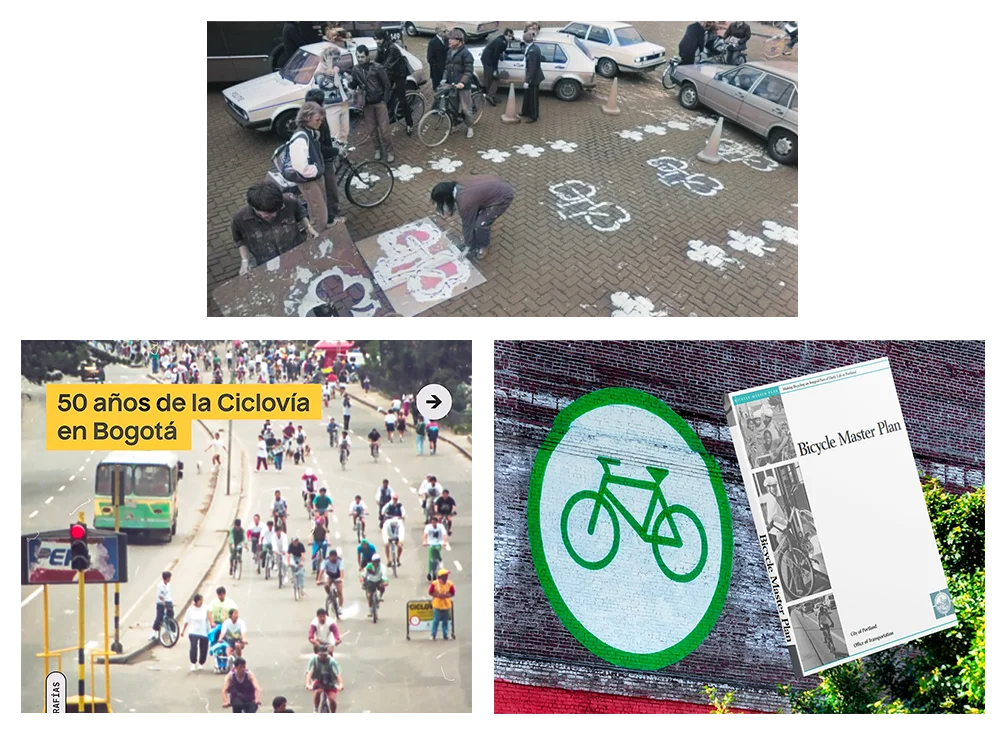

Durante la década de 1990, Bogotá llevó esta visión a otro nivel, alcanzando más de 300 kilómetros de ciclorutas que conectaban zonas residenciales, comerciales y recreativas.

Al mismo tiempo, en Estados Unidos, Portland, Oregón, se convirtió en un referente norteamericano gracias a su Plan Maestro de Bicicletas, adoptado en 1992 y actualizado en 1998. Esta estrategia permitió desarrollar una red interconectada que, para finales de la década, superaba los 480 kilómetros, integrando ciclovías, senderos y rutas seguras que transformaron la movilidad urbana de la ciudad.

Con estos avances, la bicicleta empezó a formar parte del discurso de ciudades grandes, y la siguiente década llevaría el modelo a escala global.

La globalización de la historia de la ciclovía (2000–2010)

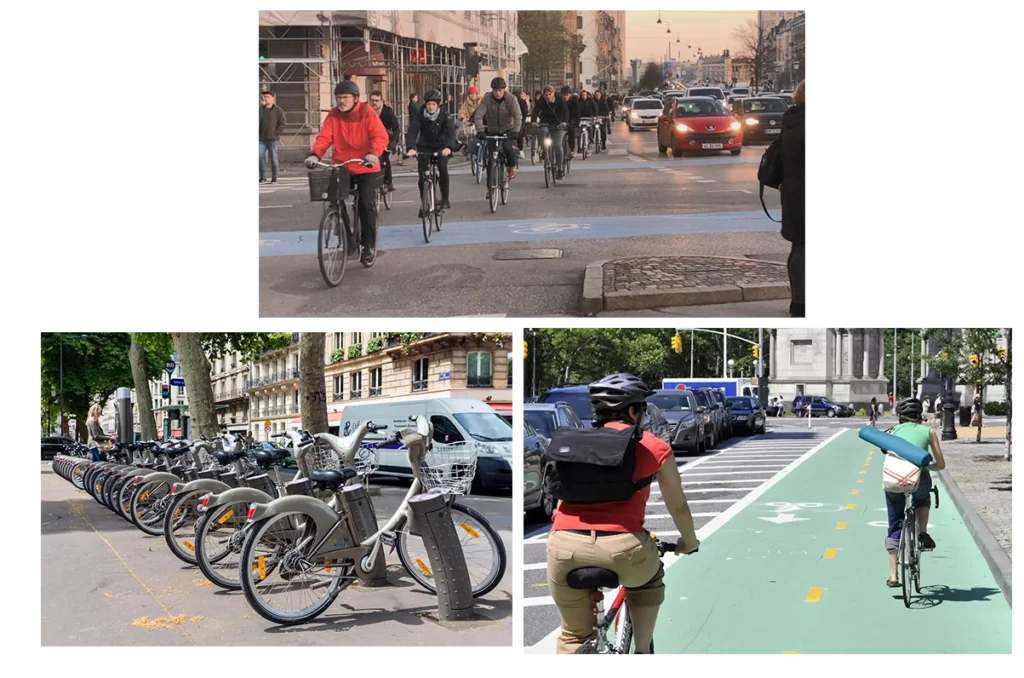

En los primeros años del nuevo milenio, Copenhague afianzó su liderazgo como capital ciclista mundial. Su red creció con infraestructura de alta calidad, semáforos exclusivos y políticas de prioridad al ciclista.

En 2007, París presentó Vélib’, un sistema de bicicletas públicas con 10 mil unidades y 750 estaciones. Su éxito fue inmediato: en pocos años alcanzó 16.9 millones de usuarios y 173 mil suscriptores.

En 2008, Nueva York, con el alcalde Michael Bloomberg y Janette Sadik-Khan, inició una transformación urbana sin precedentes. Se construyeron más de 400 millas de ciclovías, se cerraron tramos de Broadway y se lanzó CitiBike, integrando la bicicleta a la movilidad diaria de millones de personas.

Estos ejemplos marcaron el inicio de una nueva era: la bicicleta como parte esencial de las grandes capitales.

Innovación y crecimiento (2010–2019)

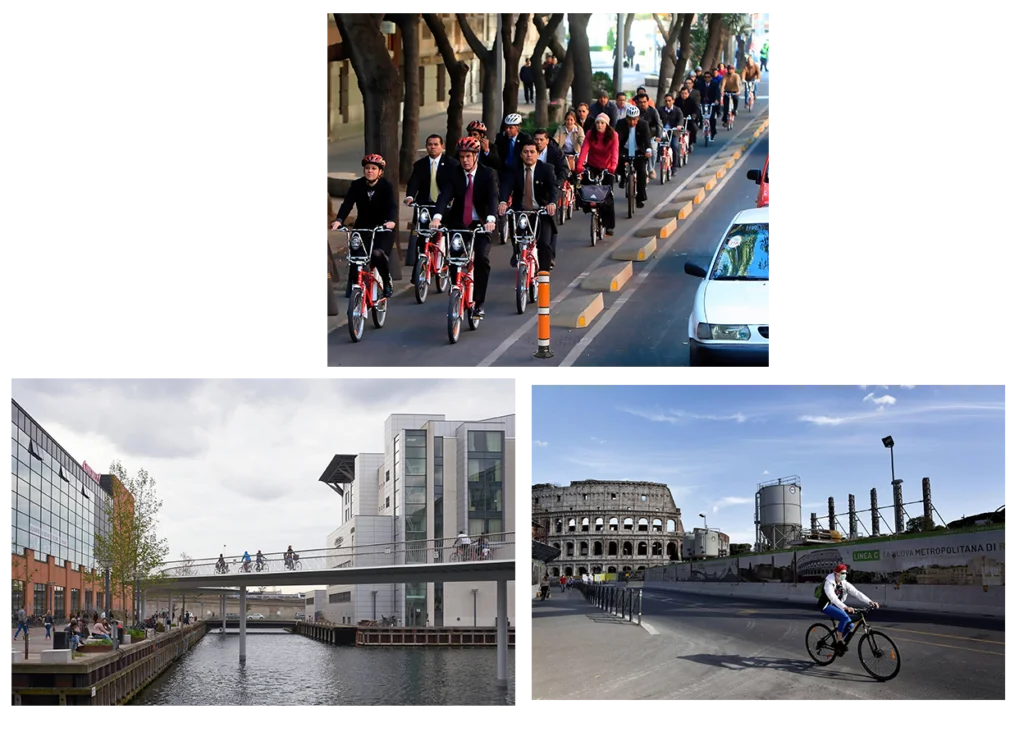

En 2010, Ciudad de México inauguró la ciclovía de Paseo de la Reforma, con 6 kilómetros que atravesaban una de las avenidas más emblemáticas. Ese mismo año lanzó Ecobici, con estaciones estratégicamente ubicadas, convirtiéndose en uno de los sistemas más grandes de América Latina.

En 2014, Copenhague presentó la Cycle Snake, una pasarela elevada de acero de 230 metros que cruzaba un muelle y conectaba zonas residenciales con comerciales como Fisketorvet. Su diseño curvo y vistas panorámicas la hicieron famosa a nivel mundial.

En 2019, la pandemia de COVID-19 redujo drásticamente el tráfico motorizado. Ciudades como Milán, Lima, Tokio y Ciudad de México aprovecharon para habilitar ciclovías emergentes, que permitían mantener el distanciamiento social y promovían la movilidad activa.

La experiencia de estas ciclovías temporales abrió la puerta a cambios permanentes en la siguiente década.

Un futuro sobre ruedas (2020–2026)

En 2021, muchas de las ciclovías emergentes se convirtieron en permanentes. Ciudad de México y Guadalajara ampliaron su red, conectando zonas clave y fomentando la bicicleta como transporte diario.

En Europa, Barcelona, París, Milán y Bruselas respondieron al aumento de ciclistas con planes de expansión. Una encuesta en 21 ciudades mostró que el 64% de la población no quería volver a los niveles de contaminación previos a la pandemia, y el 75% apoyaba reducir el espacio para autos.

En 2024, París sumó 60 kilómetros de ciclovías para los Juegos Olímpicos, en esta importante justa deportiva, incentivó la conexión de las diferentes sedes deportivas y atracciones turísticas que rodeaban esta gran competencia.

Para el Mundial de Fútbol 2026, Ciudad de México proyecta un recorrido ciclista de 50 kilómetros (ida y vuelta) entre el Centro Histórico y el Estadio Azteca. Este será uno de los proyectos más ambiciosos de América Latina y quedará como legado para la movilidad urbana.

Un camino que sigue pedaleando

La historia de la ciclovía demuestra que cada kilómetro construido es fruto de la visión y la perseverancia de personas y ciudades que creen en un futuro más limpio y seguro. Lo que comenzó en 1897 como un proyecto innovador en Pasadena hoy es un movimiento global que sigue creciendo. El próximo capítulo lo escribiremos nosotros, pedaleando hacia ciudades donde la bicicleta sea protagonista. Y si este viaje por el pasado te dejó con ganas de profundizar, existe un libro que explora a fondo por qué necesitamos ciclovías más seguras y mejor pensadas: descúbrelo aquí.